週刊「1億人の平成史」

第16回

小室哲哉さんの「平成のpop music:渦中からの証言」(1)

―― 変化したもの、させたもの ――

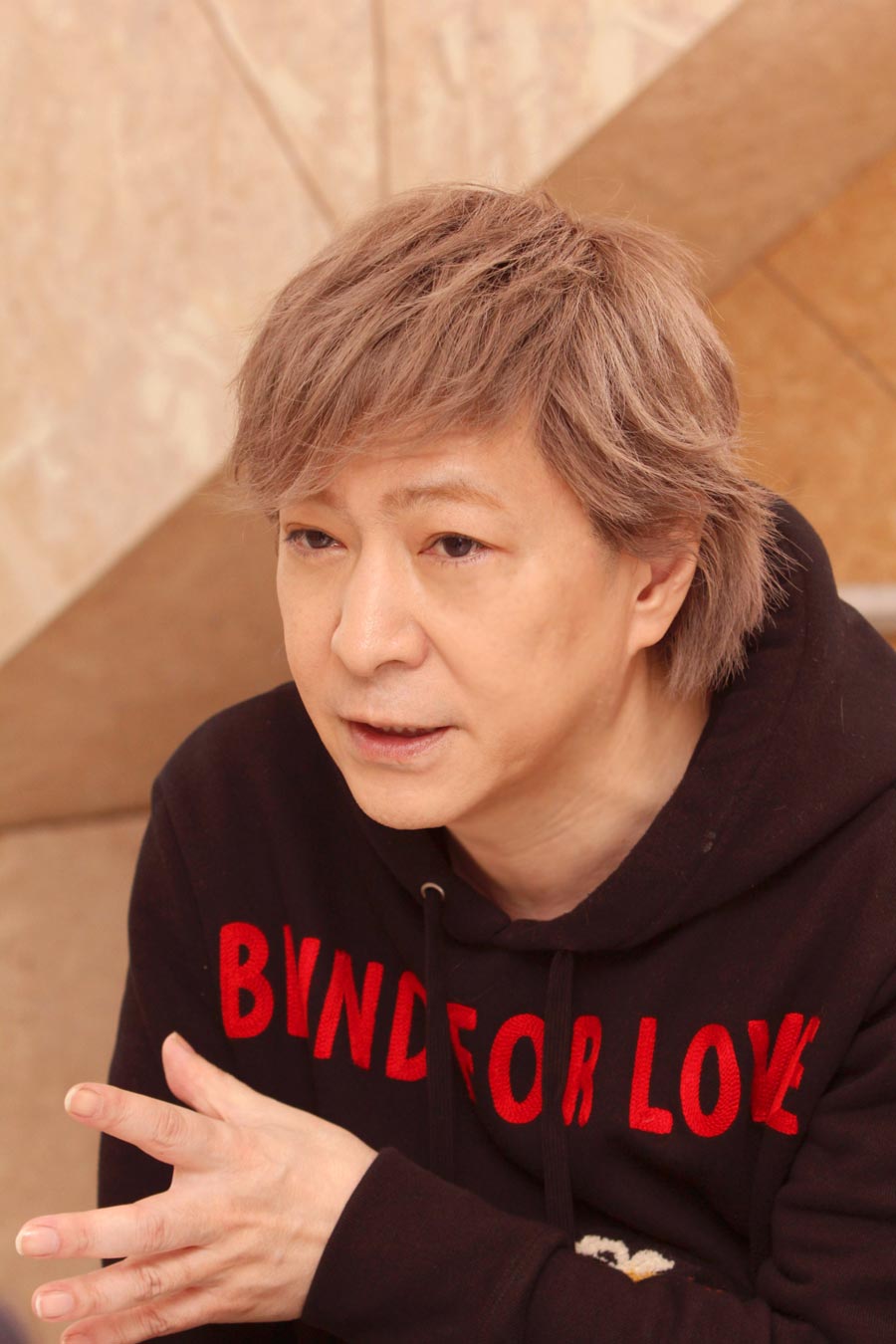

小室哲哉(こむろ・てつや)

昭和33(1958)年、東京生まれ。ミュージシャン、音楽プロデューサー。早稲田大学社会科学部在籍時からプロのミュージシャンとして活動。昭和61(1986)年、作曲家として渡辺美里に提供した「My Revolution」が日本レコード大賞金賞受賞。自身の音楽ユニット、TM NETWORKとして昭和63(1988)年にNHK紅白歌合戦に初出場。平成元(1989)年、ソロデビュー。シンガー・ソングライターとして、作曲家として、プロデューサーとして、1990年代に数々のミリオンセラーやヒット曲を放ち、「小室ブーム」を起こした。その象徴として、平成8(1996)年4月15日付のオリコンシングルチャートで、小室プロデュース曲がトップ5を占めた(1位 安室奈美恵『Don't wanna cry』、2位 華原朋美『I'm proud』、3位 globe『FREEDOM』、4位 dos『Baby baby baby』、5位 trf『Love&Peace Forever』)。今年、TM NETWORK『Get Wild』のリリース30年を記念したアルバム「GET WILD SONG MAFIA」に最新リミックス”GET WILD 2017 TK REMIX”を収録。さらに、かつてTM NETWORKのサポートメンバーも務め、accessとしても活躍する浅倉大介との新ユニット”PANDORA(パンドラ)”を結成。第1弾楽曲はフューチャリングボーカルにハイトーンボイスを持つ世界レベルの実力派シンガーBeverly(ビバリー)を迎え、2017年9月からのテレビ朝日系「仮面ライダービルド」主題歌「Be The One」(2018年1月24日発売)を手がける。

園遊会で

――(平成史編集室・志摩和生)今回は平成の音楽を振り返っていただくのが趣旨ですが、最近のことを一つだけ聞かせてください。天皇、皇后両陛下主催の秋の園遊会(11月9日)に招かれましたね。どんな話をされましたか?

小室 まず春に両陛下のベトナム外遊に同行させていただいて、あちらの学生らと共に、晩餐(ばんさん)会の中で、非常に近い場所でご一緒させていただきました(3月1日、ハノイの歓迎晩餐会で盲学校の子どもたちと共演した)。その時も、お声掛けをいただきました。海外だったこともあって、すごく長い時間。

春にそういう機会をもたせていただいて、秋にも呼んでいただいて。なかなか一年に2回ご一緒させていただくことはないと思うので、非常に名誉で光栄なことだと感じています。園遊会で両陛下は、ベトナムのことを詳しく覚えていただいていて、そのお話をしました。私などよりはるかにご年配なのに、健康に気をつけてがんばってください、とおっしゃっていただいて。すべての人に公平に、という両陛下の気配りはいつも印象的です。

そのあと、皇太子殿下や秋篠宮殿下とお話をしました。

――音楽の話が出たとか。

小室 はい。みなさんも、J-popを、リアルタイムに学生のころ聞かれたのかなあ、と感じました。そのあたりは、ぼくら同様の普通の感覚で。

眞子さまにいたっては、まだお生まれになっていないのではないかというころの私の楽曲をご存じだったり。

――新聞で読みました。「Get Wild(1987年発表のTM NETWORKのヒット曲。眞子さまは1991年生まれ)」ですね。

小室 そうそう。曲名はあと「WOW WAR TONIGHT」が出ましたね。「父が……」と。

――秋篠宮さまですね。

小室 カラオケなんでしょうかね。お歌いになったことがあったとか。

あと、安室(奈美恵)さんの引退について触れられた方が複数いらして。「CAN YOU CELEBRATE?」の曲名も言っていただきました。

当日は(妻の)KEIKOは欠席させていただいたんですが、具合はどうですかと、これも複数の方から気遣っていただきました。

――皇太子殿下や秋篠宮殿下はほぼ同世代ですよね。

小室 まったく同世代な感じです。紀子さまだったと思いますが、90年代の音楽について、こんなことをおっしゃっていました。あのころは、親と子の会話の懸け橋になるような曲があった。「あなた、これ聞いているの?」とか「この曲は何?」といったように。そういう曲がだんだん少なくなってきました、と。

――秋篠宮家では、小室さんの音楽が懸け橋になっている?(笑)

小室 多少でしょうけれど、そうかもしれませんね。本当にいろいろ褒めていただいて恐縮しました。

J-pop定着のポイント

――さて、平成の音楽といえば、まず小室さんの名前が浮かびます。小室さんの登場で、日本のポップシーンは変わったのでしょうか。変わったとすれば、自分では、平成の音楽の何を変えたと思いますか?

小室 当たり前ですが、昭和から平成になって、突然、音楽や音楽業界が変わったわけではありません。

でも、元号の力は大きいのかなあと思うのは、平成になって、「歌謡曲」という言葉を、少しずつ、みんなが口にしなくなっていきましたね。代わりに、まずニューミュージックという言葉、そしてJ-popという言葉が言われるようになりました。

そして、平成がもうすぐ終わるという現在まで、J-popという言葉は生き残りました。基本的には、洋楽かJ-popか、という感じになっていると思います。

――平成にJ-popが定着したポイントはなんだったのでしょう。小室さんの力も大きかったと思いますが。

小室 いや、ぼくの力が大きかったわけでは決してない。まったくないですね。

現象として大きいのは、やっぱりカラオケだと思いますね。カラオケボックス。そこで、自分の近しい方たちと共に、気兼ねなく、あまり照れもなく熱唱できたり、音楽にひたれたりした。

それは、歌謡曲がなくなる原因だったということではなく、余暇の使い方として、音楽が非常に身近になったことに意味があったと思います。ちょっとカラオケに行こう、と。それこそ家族一緒に楽しむこともできた。そういうツールができたことがすごく大きかった。

それと同じくらい重要だったのが「レンタル」ですね。レンタルCDの登場。それまでは、新しいアルバムを聴こうとすれば、誰かクラスの代表者だけだったりするかもしれないけれど、当然ながら、買っていた。それが、借りればいいや、ということになりました。そしてそれを、カセットやMDに落とす。

それは、いまのネットでの音楽配信なんかにつながってくる、その兆しでしたね。

その時点から、音楽の一曲の価値というのがどんどん安くなっていく。値段の点で安価になるのもそうですが、気軽に、気楽に聴けるようになったということです。

――ミュージシャンとしては、それは困るんじゃないですか?

小室 でも、もしかしたら、むかしは高すぎたのかもしれません。アメリカを基準に考えると、アルバム1枚が10ドルとか15ドルの時代に、3000円とかしていたわけですよね。それは、アメリカの市場の大きさということもあるけれど、日本はちょっと高すぎたのかな、と思います。

適正価格に近づいていったのかもしれませんが、でも、それにしても、いまは安すぎるかなあ、と(笑)。

――私は小室さんと同世代ですが、実は私も田舎でバンドをやっていました。プログレとかファンクとか、聴いていた音楽もそんなに違わないのに、なぜ私は小室さんのようになれなかったのか(笑)。小室さんは他の人たちと何が違ったのでしょうか。やっぱりエレクトロニックというか、電子音楽機器との接触がポイントでしょうか。

小室 リズム、というか、ダンスミュージックですね。ダンスミュージックが広がっていくだろう、というところに、人より多少早く、目をつけたかもしれません。

歌謡曲の時代、アイドルの方たちにも「振り」はありました。でも、ダンスというところまではいってなかった。私は、海外のブラックミュージックとかを聴いていて、踊るため――ではなくても、踊りたくなるような、踊ろうと思えばしっかり踊れるような音楽の可能性を感じたわけです。

で、そのために必要なのは、正確なリズムです。でも、イントロからエンディングまで、正確無比のリズムを保つのは、よほどのテクニックがある方は別として、非常に難しい。これを、コンピューターを使って、数値を打ち込む、いわゆる打ち込みというやつでやると、ほとんどくるわない、しっかりしたリズムが作れます。そこに不快なぶれがない。

最初のころは、機械的で無機質すぎると、嫌悪感を覚える人も多かったと思うんですけど、だんだん、どんどん慣れてきて、いまでは、電子音、コンピューターに制御された機械音にかこまれた世界にみんな生きています。正確無比が当たり前で、くるったら気持ちが悪い感じになっている。

例えば、リズムがいったんなくなって、少ししてまたリズムが復帰するような曲がありますが、ぼくたちプロのミュージシャンは、その途中も「クリック」というのを聴いているから、正確に復帰できる。でも、カラオケなんかでは、普通の人が、クリックを聴かなくても、ポーンと正確に入れるようになっています。それは、正確なリズムが体の中で鳴っているからですね。体内時計みたいなもので。

――その変化も平成に起こった?

小室 そうだと思います。要するに機械的なリズムが浸透したわけです。例えば、むかしはコマーシャルが何秒なんて、みんな気にしていなかったと思うけど、いまでは15秒と30秒のコマーシャルの違いが誰でもわかる。そういうのは平成の途中からだと思います。すべては機械的に制御されている、というのが無意識でわかっている。

――それで身体感覚も変わったというのはおもしろいですね。

(つづく)*毎週月曜日更新

<次回以降予定>

1月1日は休み

1月8日 小室哲哉さんの「平成のpop music: 渦中からの証言」(2)

―― 前だけを見ていたころ ――

1月15日 小室哲哉さんの「平成のpop music: 渦中からの証言」(3)

―― 音楽の近未来 ――

取材協力:Art & Science gallery lab AXIOM

撮影:中村琢磨(毎日新聞出版)