週刊「1億人の平成史」

第32回

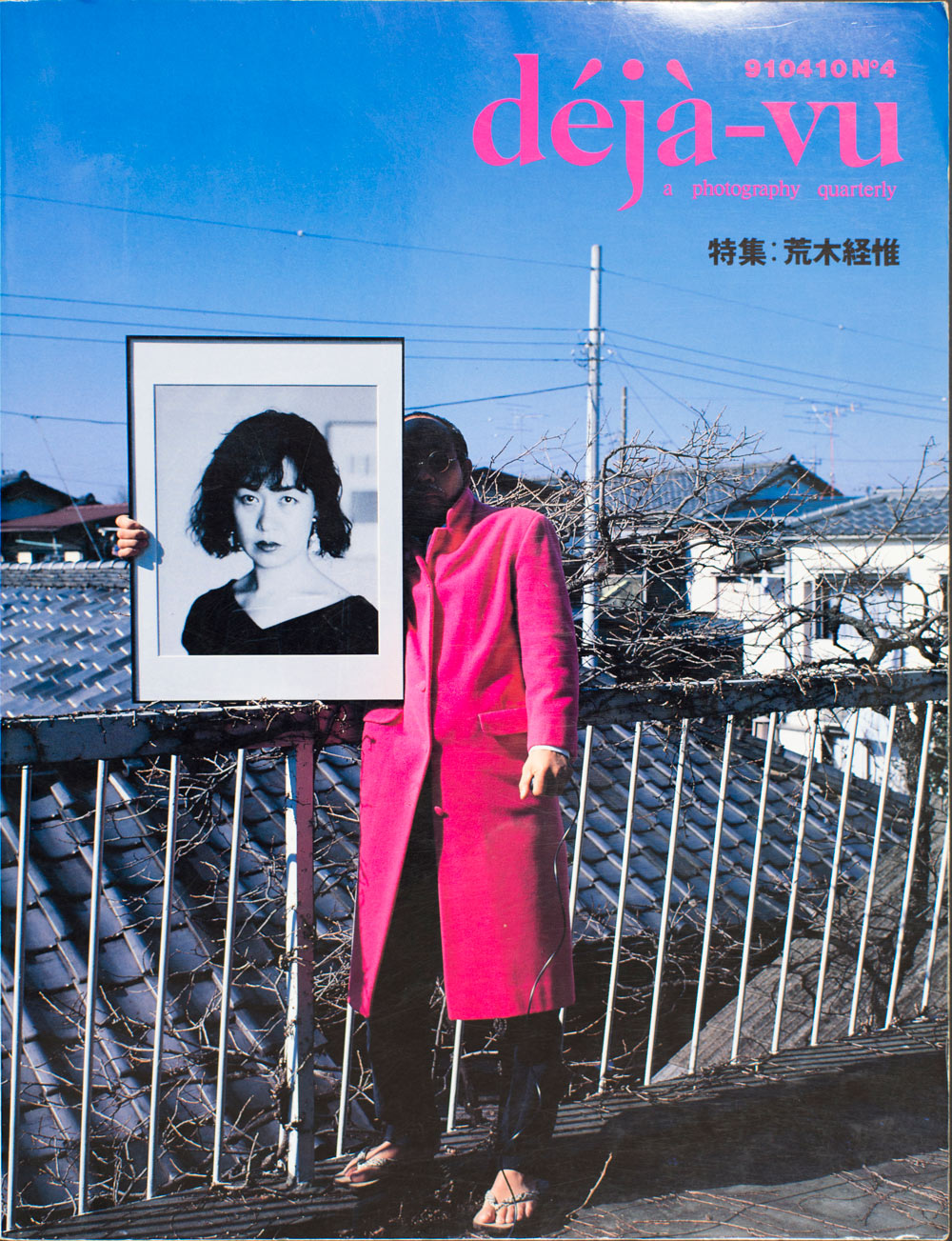

荒木経惟さんが語る「平成とセンチメンタルな旅」

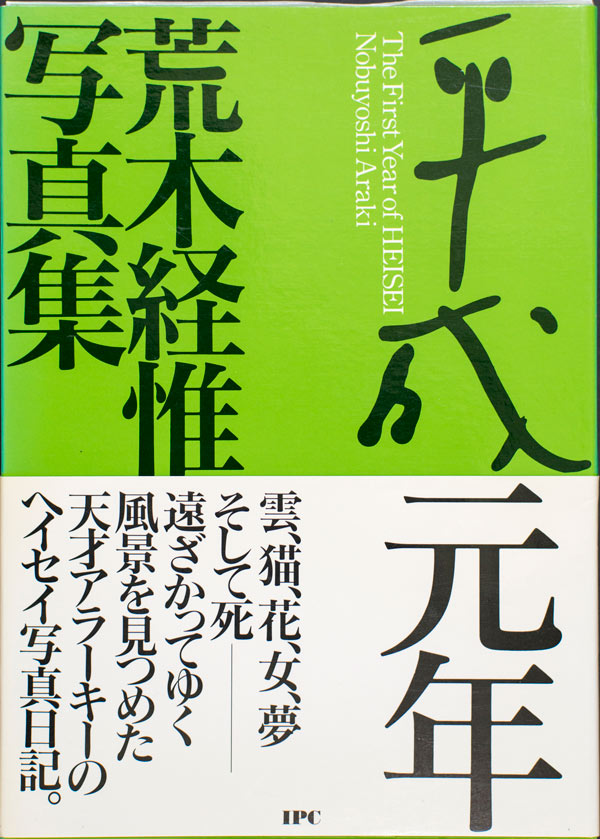

―― 『平成元年』の私日記 ――

荒木経惟(あらき・のぶよし)

1940(昭和15)年、東京都台東区三ノ輪生まれ。1963(昭和38)年、千葉大学工学部卒業後、大手広告代理店・電通に入社。1964(昭和39)年、生き生きとした下町の子供に己を投影した『さっちん』で第1回太陽賞を受賞。1971(昭和46)年、荒木陽子との新婚旅行の情景を活写した私家版『センチメンタルな旅』を発表。私写真家としての在り様を確固たるものとする。1972(昭和47)年、電通退社。以後、既成の表現の枠に収まらない作品を精力的に発表。主著に『10年目のセンチメンタルな旅』、『男と女の間には写真機がある』、『劇写・女優たち』、『荒木経惟の偽ルポルタージュ』、『物語ソウル』(中上健次との共著)、『私小説・鈴木いづみ』、『東京物語』、『東京ラッキーホール』、『愛しのチロ』、『センチメンタルな旅・冬の旅』、『空景/近景』、『写狂人日記』、『東京日和』、『冬恋』、『荒木経惟・末井昭の複写「写真時代」』、『東京人生』、『左眼ノ恋』、『遺作 空2』、『チロ愛死』などがある。2008(平成20)年、世界的に活躍するアーティストに贈られる「オーストリア科学・芸術勲章」を受章。2011(平成23)年、第6回安吾賞受賞。2013(平成25)年、毎日芸術賞特別賞受賞。東洋を代表する写真家として、世界各国で大規模な展覧会が開催されている。

“激動の昭和”最後の日を撮る!

――(平成史編集室・木村健一)AaT Room(荒木氏事務所)の田宮(史郎)さんから教えていただいて、荒木さんが平成の始まりの1年間を「私写真」日記に構成された『平成元年』(IPC刊)を拝見しました。この写真集は素晴らしいですね。

平成元年の1年間が、その後の荒木さんの平成の30年間に巻き起こる出来事を予期されている感がありますね。

荒木 (自著の写真集『平成元年』を見ながら)89年が平成の始まりか。おお、この写真集、いいじゃん! 沢田研二、若かったね。

おお、これは、草間(彌生)さん。こんなバカな写真、草間さんよく撮らせてくれたね(笑)。この頃、オレは草間さんと出会ってるから。「あたしが話つけてあげる」って言ってくれて、草間さんの知り合いのお寺で撮らせてもらえたんだよ。まだ発表していない墓場で撮った写真もあるよ。

――こういうアナーキーな草間さんは、荒木さんじゃないと誰も撮れないですね。だからその後、ビュークやレディー・ガガなどの世界的アーティストたちが、荒木さんとコラボレーションしたがるのもわかります。

小道具もいろいろと凝ってますね。草間さんとモデルを撮影された熱気漂うお寺の和室の欄間(らんま)には、何か立派な肖像写真が飾られていますね。

荒木 昭和天皇だよ! すごいだろう。オレは思想とか全くないんだけど、なぜか昭和天皇は昔から好きだった。

だからこの写真集は、昭和天皇崩御の日(昭和64年1月7日)からの、アタシの私日記で始まってるわけ。崩御の日は雨だった。皇居まで撮りに行ったよ。

――「激動の昭和が終わった日」を撮影されたんですね。ほんと、物語は細部に宿りますね。だから、この写真集(『平成元年』)は1ページ目をドラマチックに真っ黒にして、暗幕から始まっているんですね。

荒木 気障だね(笑)。この本は今、歌舞伎の評論とか書いてる中川右介に、彼が出版社をやってた時に、「平成の始まりの1年間を日付入りで撮った」って言ったら、その場ですぐ「やりましょう!」って言ってくれたんだよ。この頃はまだ一発何かに賭ける、冒険するいい編集者がいたんじゃないか。

――末井昭さん(元「写真時代」編集長)以外にも、荒木さんには名編集者がいた、ということですね。見習わなくてはいけません。

荒木 やっぱりさ、本でも雑誌でもインターネットでも、出版の世界は所詮ミズモノなんだからさ、ここ一番の博打(ばくち)を打たなきゃ面白くないだろう。

――何かにベティングすると、燃えますもんね、何事も。

話は変わりますが、荒木さんは、美智子皇后の写真も妃殿下時代からよく撮られていますね。

荒木 いや、テレビ(の画面撮り)でしか撮ったことないよ。

――『文藝』(2010年夏号 河出書房新社刊)の荒木さんの特集を拝見したのですが、荒木さんは写真家の森山大道さんや作家の川上未映子さんと対談されていますね。森山さんとの対談のなかで、1959(昭和34)年の皇太子殿下と美智子さまのご成婚パレードの写真を高校時代に撮った、とおっしゃっていますが……。

荒木 おお、そうだ! (実家のある東京)三ノ輪から皇居の近くまで出かけて行って、パレードを撮ったよ。

――写真好きのお父さんが、大変喜ばれたらしいですね。

荒木 おやじが「ノブはすごい!」と褒めてくれて、近所に焼き増ししたパレードのプリント写真を配ったんだよ。この前、上野高校のクラス会があったんだけど、みんな「あん時の馬車のパレード写真、まだ持ってるよ」って言ってたなあ。

――高校生の荒木さんの心理としては、どういう気持ちでご成婚パレードを撮ろうと思われたのですか?

荒木 これは、撮りたいとかじゃなくて、写真やっているヤツは絶対撮らなくちゃいけないっていうか、下町っ子は御輿(みこし)が好きだからね。だから、生理としてパレードが好きなんだよ。

――なるほど。そうだったんですか。

荒木 その頃から、カメラはローライを使ってたからさ。人が大勢いて、なかなか前の方に出られなかったから、後ろの方から手を伸ばして。ローライを逆さまにして背伸びして撮ったら、馬車に乗った皇太子殿下と美智子さまが見事に写ってたよ。

アタシは単なる天才だけで終わらない。ちゃんと技術もあるんだから。テクニシャン! ハハハハハ。

――それが、荒木さんが私的な家庭以外の写真を外で撮り始めたきっかけというのは、何かありそうですね。

荒木 そういう宿命だったんじゃない。

平成と天才アラーキー写交録

荒木 ちょっと、その『文藝』見せて。記憶ないな。おお、森山さんとお互いに新宿を街歩きしながら、撮りっこした時か。やっぱりその時代の雑誌に声かけられたら、付き合うことだね。森山さんは街と出合ってきたんだよ。街を撮る!っていうテーマとかじゃなくて、道端にある看板や野良犬やダンプカーのタイヤを無意識に撮ってるんだよ。街を歩いていると自然に出合うわけ、いろんなモノに。

――荒木さんは、街やモデルさん以外に、いろんなポートレイトを撮られていますね。この『平成元年』にもさまざまな文化人が日々の「私写真」日記のなかで登場していますね。

荒木 (再び、『平成元年』写真集をめくりながら)おお! 知の巨人! 吉本隆明だ。こん時は自宅に行って撮ったんだよ。まだ、焼酎飲みながら対談して、元気だった頃だ。写真撮ったのは、吉本さんがまだ、伊豆の海で溺れる前じゃなかったかなぁ。

――これは埴谷雄高ですか。

荒木 これは、埴谷さんと「全身小説家」の井上光晴さん。「現代詩手帖」で時代の文豪たちを撮るってシリーズがあるって聞いて、頼まれもしないのに現場に付いて行って、対談が始まる前にパッと撮らせてもらう、俺はそういう肖像写真の撮り方をした。いいのいっぱいあるよ。ふつうは対談終わるまでいるだろう、俺は対談が始まるとパッと消えちゃう(笑)。だから、ふつうの肖像写真は堅苦しくて、つまんないんだよ。

いや~、この本はすごくいいね。自分で褒めちゃって(笑)。これ、今は無きホワイト(六本木にあった時の文化人が集まったクラブ)だ。

(別な日の夜、クラブ「てるほ」の写真を見ながら)ああ、有田泰而(写真家)も死んじゃったなぁ……。立木(義浩)さんや浅井慎平さんもいる。このクラブのママ知らない? 日劇ミュージックホールのスターだった松永てるほさんだよ。ヨーコ(陽子夫人)と最後に一緒に踊ったのはここだったなぁ。

――そうだったんですか……。

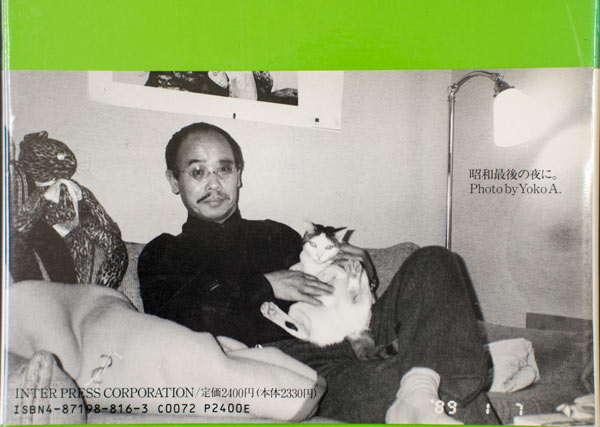

荒木 おお、彼女(陽子夫人)、(愛猫の)チロちゃんと一緒に風呂に入ってる写真だ……。いいねえ。チロちゃんは、かぽっとヤモリを捕まえると、自慢げに口にくわえて「ホラ見て」って目をしてたんだよ。

(写真家の中平卓馬、森山大道とのスリーショットを見て)これが唯一、中平卓馬さんだ。森山さん、このころ色男だね。

――気のせいか、森山さん、さっき見たジュリー(沢田研二)っぽいですね。

荒木 実はこん時ね、「荒木は生意気だから懲らしめてやる」って、中平さん意気込んで俺の事務所に来たんだよ。森山さんが付き添いで来てくれて。帰る頃にはこんな仲良しの写真撮った。変わってるよな、中平さんは(笑)。

この(写真の)漫画家知らない?

――岡崎京子さんですか? 交通事故前のお写真ですか!

荒木 そう! 岡崎京子だ。彼女は(東京都世田谷区)下北沢で、俺は豪徳寺に住んでたから、ご近所で親しかったんだよ。「うちのお父さん、下北で床屋やってるから、荒木さんの髪切らせてやってよ」なんていう関係だった。

おお、次はロバート・フランク(米国を代表する写真家)だ。新宿でビデオカメラ、担いでるだろ。この頃はフランクじゃなくて「スランプだ」とか言ってて、スチールじゃなくてビデオカメラで東京を撮ってた。新宿の行きつけのすき焼き屋「伊吹」に連れてったら、モテモテで喜んでたよ(笑)。

中上健次と『物語ソウル』

――ああ、これは中上健次さんですね。中上さんは、1992(平成4)年の夏に亡くなられていますから、酒を飲まれている中上さんの顔のアップを荒木さんが撮られた平成元年のこの写真の3年後、40代で逝かれたんですね。

荒木 中上さん、早かったねえ、40代か……。亡くなった頃、中上さん本人の写真ないかって、よく聞かれたんだけど、案外近しい人の写真って、あんまり撮ってないんだよな。

――荒木さんと中上さんは、『物語ソウル』(PARCO出版 1984年)という共著も出されていますね。最初はどういう出会いだったんですか。

荒木 最初はどこで会ったんだったけなぁ。『物語ソウル』の前だな。その頃、文壇は夜になるとみんなパーティーとかで集まっていたから、どっかの文壇バーで会ったんじゃなかったかな。

――中上さんの最初の印象はどんな感じだったんですか? すごくごついイメージがありますが。現代の作家には最もいないタイプのような気がします。

荒木 そりゃ、腕っぷしが強くて、ちょっと新宿のゴールデン街あたりで飲んでたら、近寄れないタイプだね。一発かまされたらアウトって感じだよ(笑)。今は、ほんと中上さんみたいな作家がいなくなったね。

――『物語ソウル』はどういう経緯で作られたのですか?

荒木 要するにね、PARCO出版の中村富貴さんが、「中上健次が物語、荒木経惟が写真」とゆー企画にしてくれて始まったんだよ。ほんとうは中上さんが原稿書き上げた後に、ソウルに行くはずだったんだけど、なかなか書き上がんないから、遊びがてら先にソウルに行っちゃったわけ(笑)。そんで、80年代のソウルの街と下町に暮らす人の情景を撮った。

――あの本は、中上さんと荒木さんのソウルへの情念が交錯した素晴らしいコラボレーションですよね。荒木さんが撮影されたソウル五輪開催前の時代の路地裏や市場で買い物をする人々の暮らしぶりを捉えられたモノクロ写真を拝見して、僕は率直に「哀(かな)しい街だな」と思いました。東京とは異なる都市の哀切が意図せずに表れていて、印象に深く残りました。

荒木 あれも名作だよ!

――そういえば中上さんは、原稿用紙に方眼紙を使われていたのが記憶にあります。

荒木 中上さんが「まだ、3枚かな」なんて言うから、「遅いなぁ」とみんなで言ってたら、1枚で5、6枚分(400字詰め)ある原稿用紙を使ってたんだよ、小さい文字でさ。

――ごつい肉体とは対照的に、繊細な作家の内面が生原稿に表れていますね。

平成元年、妻の死の予感

荒木 (再び写真集『平成元年』を見ながら)そうか! 平成元年の夏っていうと、彼女(陽子夫人)が(東京)女子医大に入院した時か。子宮筋腫じゃなくて、子宮肉腫だったんだな。「至急禁酒すりゃあ、すぐ治る」なんて、そんなこと言ってたんだけどなぁ……。

これは最後の外出だな。8月26日だったのか。「栄養つけなきゃ駄目だ」って俺が言って、新宿でスッポン食べさせた時だ。あぁ~、豪徳寺のバルコニー、チロちゃんと二人ぼっち。それまでは彼女が隣に居たんだよ。

この空の写真はね、彼女が手術中に、俺一人病室で待っている時に撮った空だよ。だから蛍光灯の紐(ひも)も写っているだろ。今も毎朝起きると、まず空を撮り始めるのはこん時の空をずっと引きずってるのかもしれない。だから死の空なんだよ。

ほんとは手術室に付いていってあげればよかった、とずっと悔やんでんだよ。一番身近な、愛する者のなかに、何かがあるんだな。必ず何かが写るんだよ。

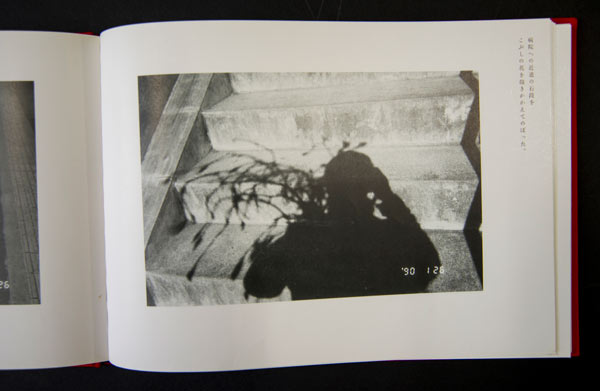

この写真は、彼女が危篤の時、近道の階段をこぶしの蕾(つぼみ)を持って急いで上った時に撮ったヤツ。で、彼女が逝った時、こぶしの花が咲いたんだよ。だから冥土に咲く花、死に咲く花を今も撮り続けてるんだよ。

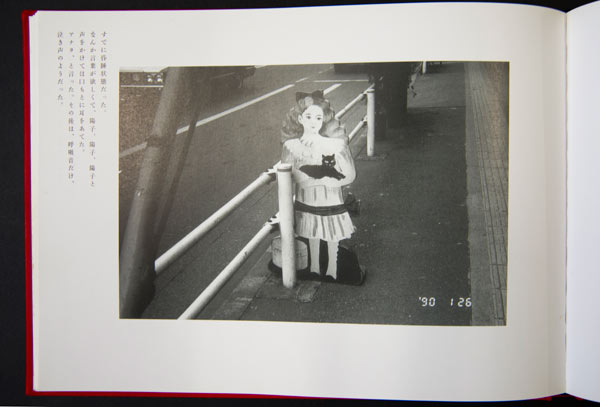

これは、『センチメンタルな旅・冬の旅』の表紙になった看板。毎日彼女の見舞いに女子医大に通っていた時、いつも道端にあった看板だった。

こうして写真を見るとね、期せずして、写真は懐かしい記憶を呼び覚ますことじゃなくて、即現在になる! 不思議が重なるんだよ。この頃、偶然、俺が新宿の都庁前の花壇の花を撮ると、棺桶(かんおけ)の形になっていたんだよ。

――ほんとうにこの写真集は、最後の大晦日(おおみそか)、バルコニーで陽子さんの帰りを待つ、さびしそうなチロちゃんの姿を写し出されて終わっているんですね。翌年の1月に陽子さんは旅立たれます。まさに、この写真集『平成元年』は、『センチメンタルな旅・冬の旅』を予感させる形で終わられていますね。

荒木 『平成元年』で平成完全。1年で30年分を撮った感があるな。やっぱり写真は、私日記がいいね。ほんとうが写る。

こういう大事件があると、別に意識しているわけじゃないけど、「写真に近づいた」って気は、後からしたな。

(この項、終わり)*毎週月曜日更新

<次回予告>

次回は、大下英治さんが語る「平成政治の舞台裏」です。

撮影:髙橋勝視(毎日新聞出版)